驾驶须知

车辆控制

车辆控制

不要在车辆没有进入READY的情况下滑行。

在这种情况下很大系统不起任何作用(如:制动助力器)。以这种方式驾驶对您自己和他人都会构成危险。

踏板

为了确保踏板行程不受阻碍,踏板区域内的地垫不能过厚,也不允许在踏板区域放置任何物品。

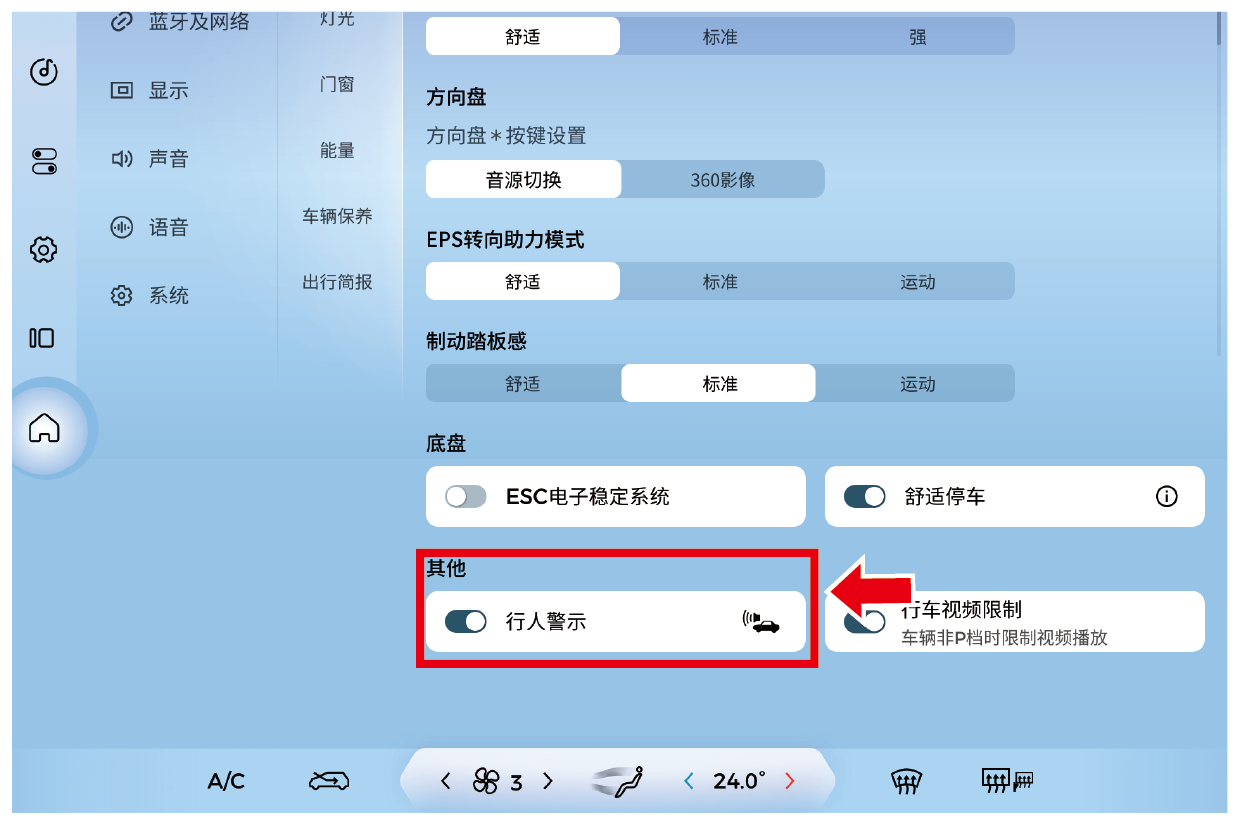

行人警示装置

车辆纯电行驶时噪音较小,车辆配备的低速行人警示系统能够很好的起到提示行人的作用。当车辆行驶速度在0~25km/h,挡位在D挡、N挡时车辆的行人警示装置会发出类似"沙沙沙"的前进提示音,R挡时车辆的行人警示装置会发出类似"当当当"的倒车提示音。

行人警示提示音可通过以下2种方式设置开启或关闭:

1.如上图,在车机中控屏【设置-车辆-驾驶-其他】中设置。

2.如上图,在车机中控屏左侧导航栏控制中心中设置。

| 注意 |

|---|

|

仅在短距离内没有其他道路使用者,且周围环境明显不需要提示音时才可关闭行人警示功能! |

能量回收系统

车辆动力蓄电池电量未充满,且车速较高,松开加速踏板或踩下制动踏板,系統判断符合能量回收条件时,车辆进行能量回收,将行驶过程中的机械能转化成电能。

能量回收的限制条件:

1.动力蓄电池电量已充满(整车功耗较低时)有可能不进行能量回收。

2.气温在-30℃以下不进行能量回收。

3.车速小于8km/h不进行能量回收。

4.在某些行驶工况下会激活ABS,TCS或者ESC功能,此时不进行能量回收。

除以上情况外,在某些工况下,仪表可能不点亮能量回收指示灯,但依然存在能量回收,此时的能量回收功率较小。

能量回收模式可通过以下2种方式调节:

1.如上图,在左侧导航栏【控制中心-能量回收】中调节能量回收强度。

2.如上图,在车机中控屏【设置-车辆-驾驶-能量回收模式】调节能量回收强度。

紧急措施

若行驶时轮胎扎破

在行驶时,若有一个轮胎被扎破,紧握住方向盘,控制好行车方向,慢慢减速,打开危险警告闪光灯,轻踩制动踏板,将车辆停到安全的区域。

| 警告 |

|---|

|

当轮胎被扎破时,不要突然制动。突然制动会引起车辆向一边倾斜,造成意外事故。 |

驾驶时发生故障

驾驶时发生故障,打开危险警告闪光灯,慢慢减速,将车辆停在路边安全的区域。

白天在车辆后方50米的地方放置三角警示牌,夜晚需要在100米处放置。请遵循交通法规的要求。

检查过后,将车辆送至特约维修服务中心进行检查和维修。

三角警示牌放在尾箱地板下,或在车辆交付时由销售人员交给您。

大雪中的操作

-

经过转角、上坡或者过桥时减速。

-

请避免在坚硬的路肩上停车,这会阻碍铲雪的工作。

-

请与其他车辆保持安全的距离,限制使用不必要的刹车。

-

经常清理车周围的积雪,可以防止排气管被堵住。

涉水行驶

在紧急情况下,乘用车、新能源车和HEV混动车车型可以行驶通过最深200mm的积水,并且车速不能超过10km/h;货车、SUV车型可以行驶通过最深300mm的积水,并且车速不能超过10km/h。在流动的水中驾驶时,应当更加小心驾驶。

涉水行驶时,应当保持低速并严禁停车,涉水行驶后,应尽快检查刹车、喇叭等功能是否完好。

| 警告 |

|---|

|

涉水行驶只适用于紧急情况,非紧急情况不要尝试涉水行驶。 |

汽车事件数据记录系统(EDR)

您的车辆配备了汽车事件数据记录系统(EDR),该系统能够自动的记录车辆碰撞等特定事件发生前后一段时间内(事故前约5秒的数据和事故后约150毫秒的数据)的车辆运行和安全系统状态信息。

该系统能够有效解决目前事故原因难以判断、事故责任鉴定困难的问题,对道路交通事故工作提供有效支撑,确保事故处理的公平公正,有利于创造良好有序的道路交通环境。

存储数据的读取

EDR数据可以使用读取工具通过车身OBD(车载自动诊断系统)接口进行读取,也可通过直接与EDR控制器端子连接进行读取(如当车身OBD接口损坏后,需要进行读取工具与EDR控制器的直接连接进行读取),不同车型或不同工具读取数据方式可能存在差异,请以实车为准。

读取工具由本公司零部件制造商提供。

记录数据项的含义及用途说明

根据车型或配置的不同,记录的数据各不相同,请以实车为准。

记录数据项的含义及用途说明如下表:

|

A级数据元素

|

|||

|

序号

|

名称

|

数据含义

|

数据用途说明

|

|

1

|

纵向delta-V

|

车辆上某点的矢量delta-V在X轴方向上的分量

|

用于确定车辆纵向速度的变化

|

|

2

|

最大记录纵向 delta-Va

|

X轴方向车辆速度累计变化的最大值。

|

该数据应与“达到最大记录纵向delta-V时间”结合使用。

|

|

3

|

达到最大记录纵向delta-V时间a

|

沿X轴方向,EDR记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间。

|

该数据应与“最大记录纵向 delta-V”结合使用。

|

|

4

|

削波标志b

|

表示 EDR 采集加速度(横向、纵向)首次达到传感器量程的时间点。

|

用于确定加速度首次到达传感器量程的时间点。

|

|

5

|

车辆速度

|

轮边线速度或其他方式获取的车辆速度。

|

用于判断碰撞发生时车辆速度。

|

|

6

|

行车制动,开启或关闭

|

用来检测驾驶员是否踩下制动踏板。

|

用于判断事故发生时是否踩刹车。

|

|

7

|

驾驶员安全带状态

|

驾驶员安全带带扣开关的状态。

|

用于判断驾驶员是否系安全带。

|

|

8

|

加速踏板位置,全开位置的百分比c,d

|

加速踏板实际位置与驾驶员全部踩下位置的百分比。

|

用于判断事故发生时驾驶员是否踩加速踏板。

|

|

9

|

每分钟转数(rpm)d,e

|

车辆发动机主曲轴的每分钟转数。

|

用于判断发动机的运行状态。

|

|

10

|

事件中上电周期

|

从记录EDR数据的 ECU(电子控制单元)首次使用以来,到事件发生时记录EDR 数据的 ECU 中动力循环的次数。

|

用于判断事故发生时记录EDR数据的 ECU(电子控制单元)动力循环的次数。

|

|

11

|

读取时上电周期

|

从记录 EDR 数据的 ECU 首次使用以来,到读取时记录EDR数据的ECU中动力循环的次数。

|

用于判断事故发生时记录EDR数据的 ECU(电子控制单元)在数据读取时的动力循环次数。

|

|

12

|

事件数据记录完整状态

|

事件数据是否被完整记录并存储到记录 EDR 数据的ECU中的状态标识。

|

用于判断事件是否被完整记录。

|

|

13

|

本次事件距离上次事件的时间间隔

|

如果5秒内发生两个事件,该时间为事件X开始到事件X-1开始经过的时间。

|

用于记录本次事件距离上次事件的时间间隔。

|

|

14

|

车辆识别代号

|

车辆制造商指定的车辆识别代号(VIN)。

|

用于识别车辆生产信息。

|

|

15

|

记录 EDR 数据的ECU硬件编号

|

车辆中实现 EDR 记录功能的ECU,可能有1个以上。

|

用于识别ECU硬件编号。

|

|

16

|

记录 EDR 数据的ECU序列号

|

车辆中实现 EDR 记录功能的ECU,可能有1个以上。

|

用于识别ECU序列号。

|

|

17

|

记录 EDR 数据的ECU软件编号

|

车辆中实现 EDR 记录功能的ECU,可能有1个以上。

|

用于识别ECU软件编号。

|

|

注意:

A级数据元素:配备EDR系统的车辆应记录的数据。

a:如果记录了纵向加速度参数,纵向 delta-V、最大记录纵向 delta-V、达到最大记录纵向 delta-V 时间、最大记录合量 delta-V 的平方以及达到最大记录合量 delta-V 的时间可不记录。

b:如果记录了纵向或横向加速度参数,削波标志参数可不记录。

c:如果记录了发动机节气门位置参数,加速踏板位置参数可不记录。

d:采用 K 线或未配备气囊的车辆可不记录。

e:纯电动汽车和插电式混合动力电动汽车可不记录。

|

|||

|

B级数据元素

|

|||

|

序号

|

名称

|

数据含义

|

数据用途说明

|

|

1

|

纵向加速度a

|

车辆上某点的矢量加速度在X轴方向上的分量

|

用于确定纵向加速度值

|

|

2

|

横向加速度a,b

|

车辆上某点的矢量加速度在Y轴方向上的分量

|

用于确定横向加速度值

|

|

3

|

横向 delta-Vb

|

车辆上某点的矢量delta-V在Y轴方向上的分量

|

用于确定车辆横向速度的变化

|

|

4

|

最大记录横向 delta-Vb

|

EDR记录的Y轴方向车辆速度累计变化的最大值

|

与“达到最大记录横向delta-V时间”结合使用

|

|

5

|

最大记录合量delta-V的平方b

|

EDR记录的纵向delta-V与横向delta-V的平方和的最大值

|

用于确定车辆矢量速度的变化

|

|

6

|

达到最大记录横向delta-V时间b

|

沿Y轴方向,EDR记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间

|

与“最大记录横向delta-V”结合使用

|

|

7

|

达到最大记录合量delta-V平方的时间b

|

从时间零点到最大记录合量delta-V平方出现所用的时间

|

与“最大记录合量delta-V的平方”结合使用

|

|

8

|

横摆角速度

|

事件前和事件中车辆相对Z轴角度的变化,顺时针为正

|

用于判断车辆围绕Z轴运动情况

|

|

9

|

转向角度

|

转向盘的角坐标,该坐标上零值(0°)表示转向盘处于中间位置(直线行驶时),正值表示转向盘逆时针方向转动(向左)

|

记录车辆在驾驶过程中,驾驶员转向意图和实际操作

|

|

10

|

Tend

|

碰撞事件终点,如果直至记录周期的终点,该条件还未满足,Tend可被定义为最后记录的数据点的时刻

|

用于判断碰撞事件发生的时间

|

|

11

|

年c

|

事件发生的年份

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

12

|

月c

|

事件发生的月份

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

13

|

日c

|

事件发生的日期

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

14

|

时c

|

事件发生当天的时间(小时)

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

15

|

分c

|

事件发生当天的时间(分钟)

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

16

|

秒c

|

事件发生当天的时间(秒)

|

记录事件发生时间信息,取自于卫星定位系统的授时,以保证时间的准确性

|

|

17

|

挡位

|

实际挡位

|

记录车辆挡位状态

|

|

18

|

发动机节气门位置,全开位置的百分比

|

发动机节流阀开启的百分比

|

|

|

19

|

制动踏板位置

|

制动踏板实际位置,从未踩到完全踩下的区间

|

表征驾驶员在碰撞事件中的制动操作行为

|

|

20

|

驻车系统状态

|

用来探测驻车制动是否激活的状态

|

判断在坡道等路况时的驻车状态

|

|

21

|

转向信号开关状态

|

用来表示车辆转向或变换车道意图的开关的状态

|

反映驾驶员转向意图

|

|

22

|

驾驶员安全带预紧装置展开时间

|

从事件起点(T。)到驾驶员安全带预紧装置展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

23

|

驾驶员正面气囊展开时间(第一阶段)

|

从事件起点(T。)到第一阶段驾驶员正面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

24

|

驾驶员正面气囊展开时间(第二阶段)

|

从事件起点(T。)到第二阶段驾驶员正面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

25

|

驾驶员侧面气囊展开时间

|

从事件起点(T。)到侧面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

26

|

驾驶员侧面气帘展开时间

|

从事件起点(T。)到驾驶员侧面气帘展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

27

|

前排乘客安全带状态

|

前排乘客安全带带扣开关的状态

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

28

|

前排乘客安全带预紧装置展开时间

|

从事件起点(T。)到前排乘客安全带预紧装置展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

29

|

前排乘客正面气囊抑制状态

|

前排乘客正面气囊显示的抑制状态

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

30

|

前排乘客正面气囊展开时间(第一阶段)

|

从事件起点(T。)到第一阶段前排乘客正面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

31

|

前排乘客正面气囊展开时间(第二阶段)

|

从事件起点(T。)到第二阶段乘客正面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

32

|

前排乘客侧面气囊展开时间

|

从事件起点(T。)到前排乘客侧面气囊展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

33

|

前排乘客侧面气帘展开时间

|

从事件起点(T。)到前排乘客侧面气帘展开指令所经过的时间

|

记录乘员保护系统状态信息,判断在车辆发生碰撞事故时,是否及时准确地动作以有效保护车内乘客,判定乘员保护系统的有效性

|

|

34

|

乘员保护系统报警状态

|

乘员保护系统故障状态

|

当出现系统报警时,驾驶员应及时进行处理,消除故障,避免发生事故

|

|

35

|

轮胎压力监测系统报警状态

|

当车载轮胎压力监测系统监测到一个或多个轮胎胎压低时的报警状态

|

当出现系统报警时,驾驶员应及时进行处理,消除故障,避免发生事故

|

|

36

|

制动系统报警状态

|

制动系统故障状态,适用于该报警状态上总线的车辆

|

当出现系统报警时,驾驶员应及时进行处理,消除故障,避免发生事故

|

|

37

|

定速巡航系统状态e

|

定速巡航系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断定速巡航系统是否准确动作并发挥作用

|

|

38

|

自适应巡航系统状态e

|

自适应巡航系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断自适应巡航系统是否准确动作并发挥作用

|

|

39

|

防抱制动系统状态e

|

防抱制动系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断防抱制动系统是否准确动作并发挥作用

|

|

40

|

自动紧急制动系统状态e

|

自动紧急制动系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断自动紧急制动系统是否准确动作并发挥作用

|

|

41

|

电子稳定性控制系统状态e

|

电子稳定性控制系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断电子稳定性控制系统是否准确动作并发挥作用

|

|

42

|

牵引力控制系统状态e

|

牵引力控制系统的操作状态

|

表征主动安全系统状态,用来判断牵引力控制系统是否准确动作并发挥作用

|

|

43

|

事件前同步计时时间

|

T。前最后一个数据采样点到T。的相对时间

|

将所记录的其他数据在时间轴上进行对齐,以便判断各个部件动作以及驾驶员操作的先后顺序

|

|

注意:

B级数据元素:配置EDR系统的车辆且配备了相关装置或具有相关功能时应记录的相关数据。

a:如果记录了纵向delta-V最大记录纵向delta-V达到最大记录纵向delta-V的时间,纵向加速度可不记录如果记录了横向 delta-V、最大记录横向 delta-V、达到最大记录横向delta-V时间,横向加速度可以不记录。

b:配备侧面气囊或侧面气帘时应记录。

c:出厂前配备卫星定位装置的车辆应记录。

d:如果记录了加速踏板位置参数,发动机节气门位置参数可不记录。

e:如果该功能集成在其他系统中,可通过其他的系统的状态进行表示。根据车型或配置的不同,该功能并非所有车型都配备,请以实车为准。

|

|||